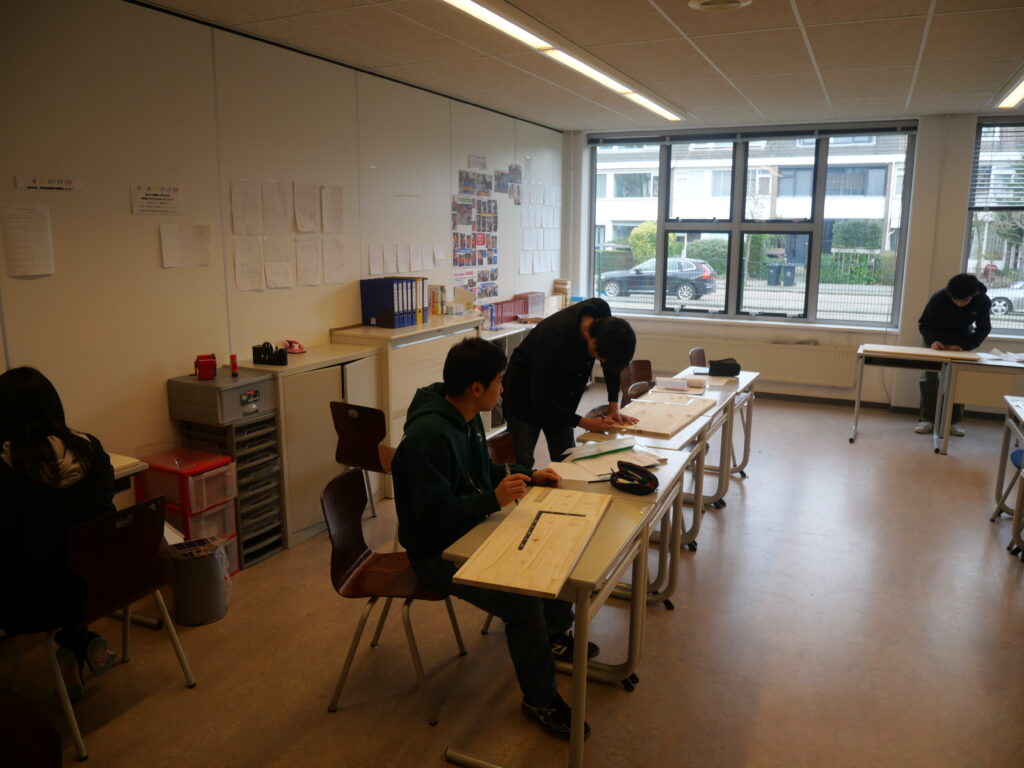

中学部技術科の授業で学びの集大成として制作が始まりました。

「生徒の身の回りに必要なものをつくる」というテーマで学んでいます。

それぞれが取り組む作品は当然違います。

自分がこれまでに用意した設計図に合わせて、購入した木を材料ごとに切り分けていきます。

作業中に修正が必要な個所も当然出てきます。

試行錯誤、そして軌道修正をしながら自分の思い描いた作品を作ることで、より良い学びとなるようにしていきたいと思います。

どんな作品に仕上がるのか、これから楽しみにしています。

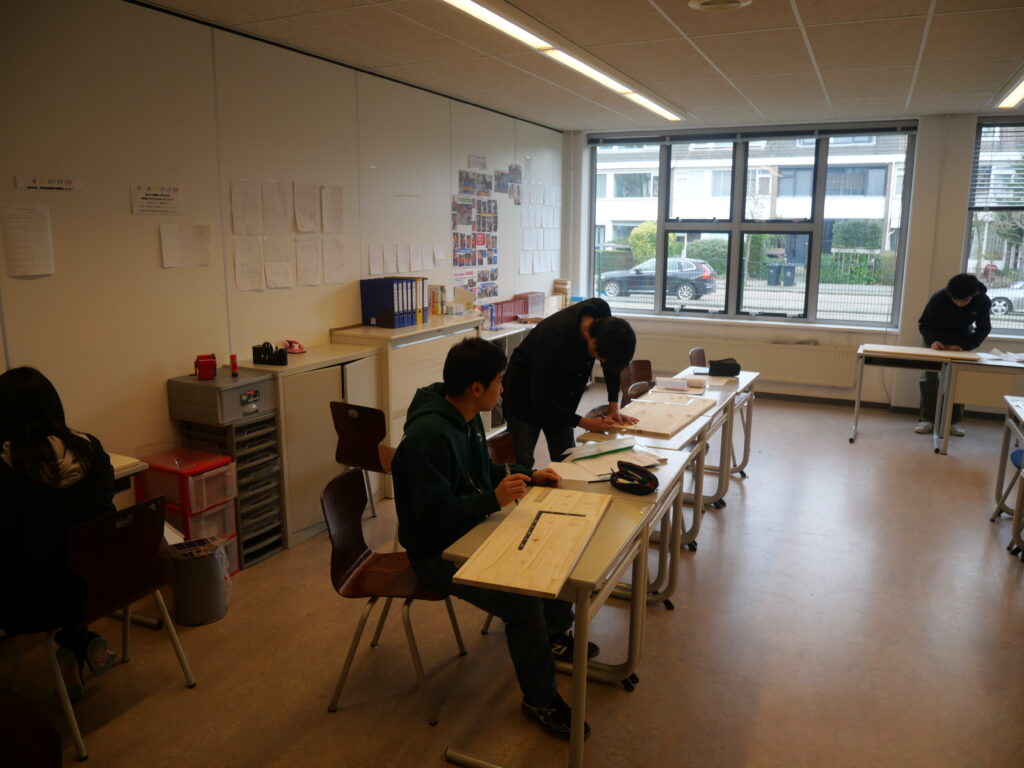

中学部技術科の授業で学びの集大成として制作が始まりました。

「生徒の身の回りに必要なものをつくる」というテーマで学んでいます。

それぞれが取り組む作品は当然違います。

自分がこれまでに用意した設計図に合わせて、購入した木を材料ごとに切り分けていきます。

作業中に修正が必要な個所も当然出てきます。

試行錯誤、そして軌道修正をしながら自分の思い描いた作品を作ることで、より良い学びとなるようにしていきたいと思います。

どんな作品に仕上がるのか、これから楽しみにしています。

中学部の技術の授業では、今年度の学びの集大成として木材による作品制作にとりかかっています。

①「課題を知る」

②「対策(課題を解決するために必要な作品構想)を練る」

③「制作計画をたてる」

④「制作」

⑤「振り返る」

という流れで進めています。

作品制作のために必要な木材や部品を買うために、徒歩で工具店まで行ってきました。

作品計画の寸法に合わせて、木材を選び、必要な部品を探しました。

たくさんの種類があります。

DIYは今や一般的な取組ですが、それでも中学生にとっては、工具店で寸法を考えながら木材のサイズを選んだり、何百種類の部品の中からちょうどよいものを探したりすることはなかなかない経験かと思います。

これから制作に入ります。製作途中で問題発生(当初の想定と違うことが起きる)による計画の変更が多々出ると思います。

しかし、「そんなときどのように対応していくか」がこの学習の価値であると思います。

冒頭で紹介したプロセスを大事に、作品を制作していきたいと思います。

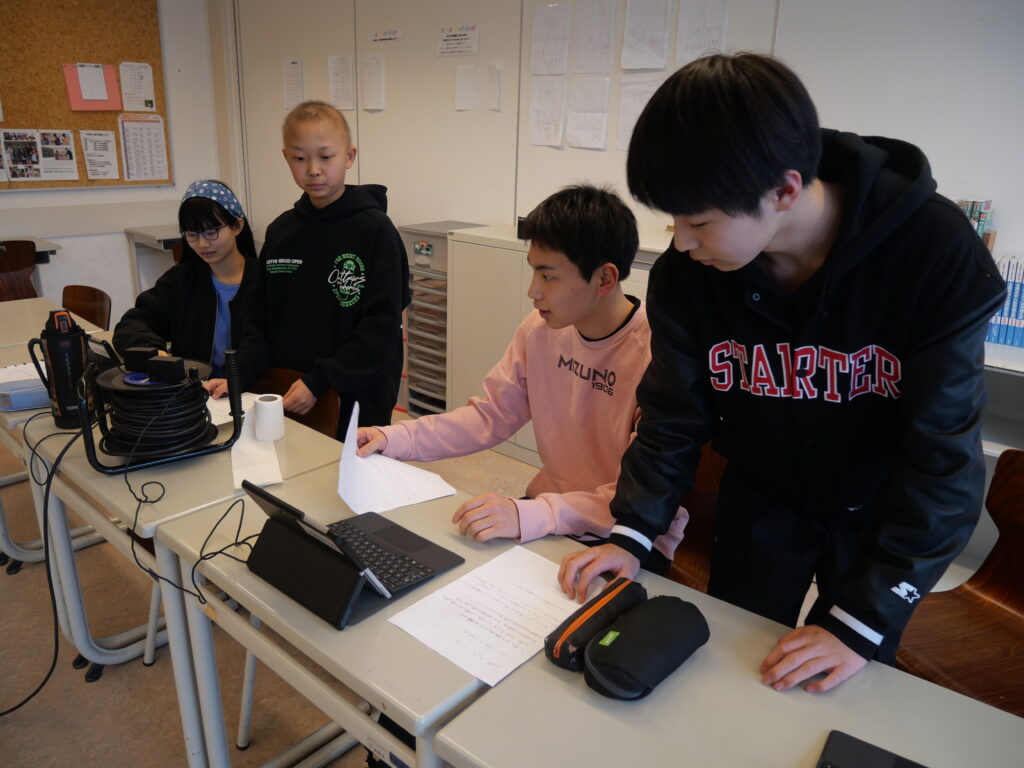

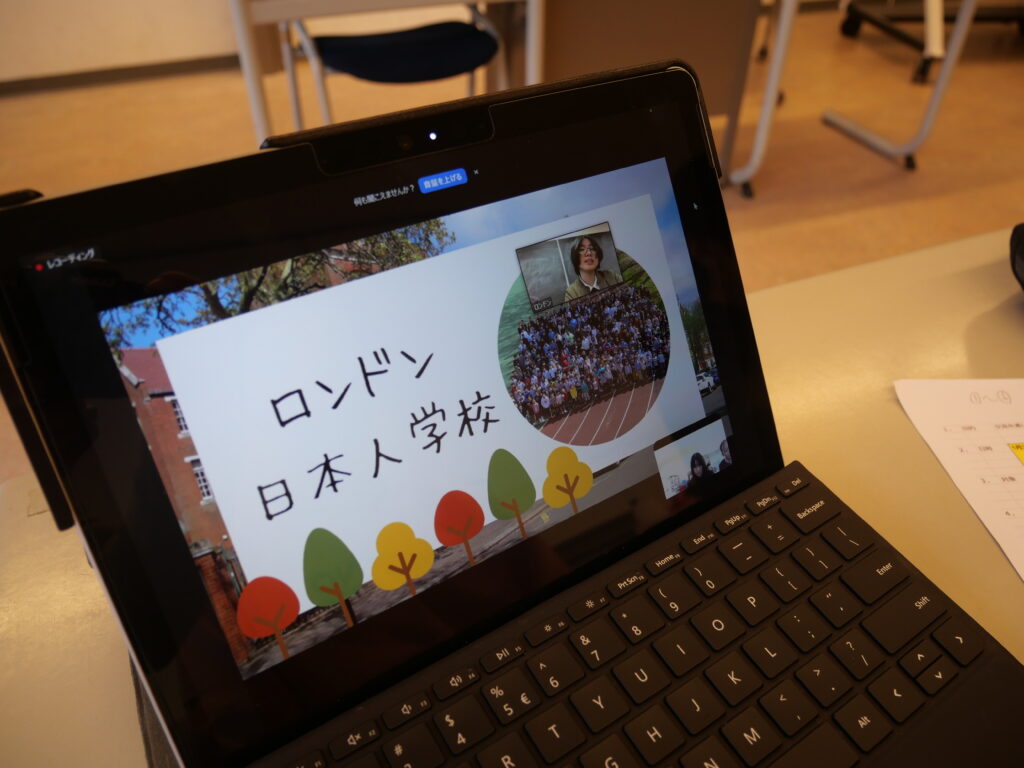

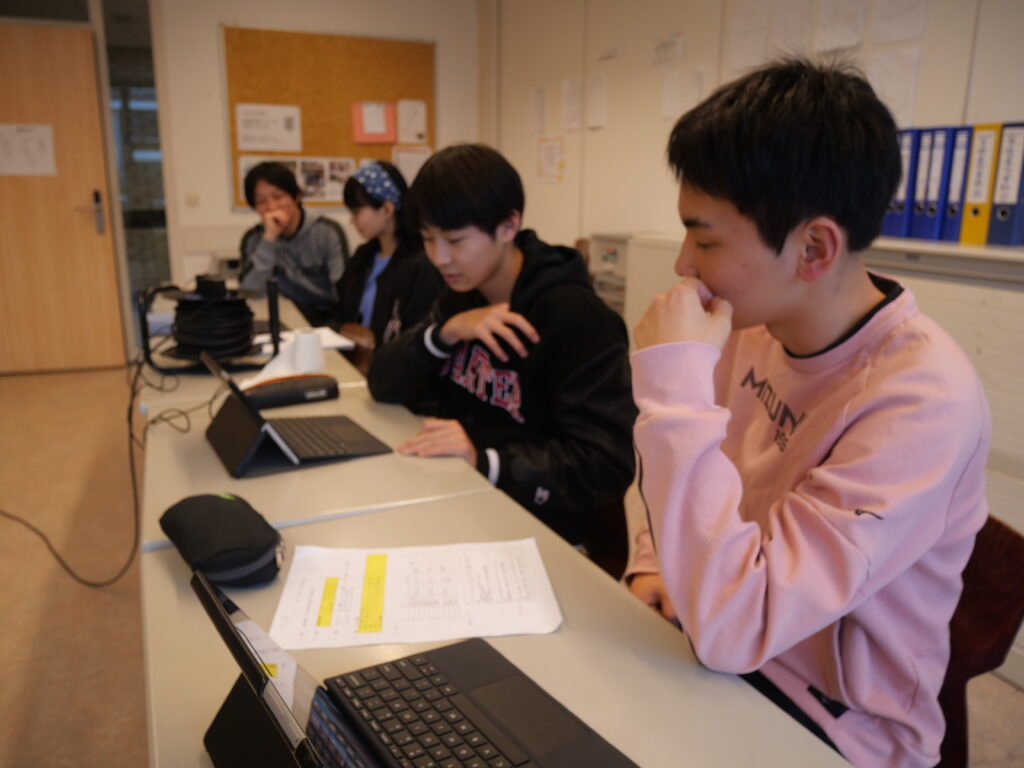

ロンドン日本人学校、ローマ日本人学校、ロッテルダム日本人学校の3校でオンラインによる合同授業を行いました。

3校による合同授業では、それぞれの学校から「学校紹介」「国紹介」を5分間のプレゼンで簡単に行いました。

その後、グループ分けを行い、質問や個人的な交流を楽しみました。

ロンドンやローマに行ったことがある生徒もいることでしょう。しかし、現地に住んでいる中学生から改めてその国の魅力や現実的な事情などを聴いてみると、多くの発見や違いを知ることの驚きが得られます。「違い」を知ることはとても良い学びになると思います。

40分間という短い時間でしたが、中学部の生徒にとって「異文化」「学校の違い」を知ることで、そぞれの視野や考え方が広がったと思います。

これからも中学部では外部とつながる機会を模索していきたいと思います。

本日、中学部の総合学習の一環である「職場見学」の第2弾が行われました。

今回はデンハーグにある日本大使館へ行ってきました。

中学部では現在、総合の時間を時間を使って「夢づくり」を行っています。将来のことを見据えて、自分にはどんな生き方ができるのかを考える時間になっています。

普段オランダで過ごしていると、日本大使館とのつながりはビザやパスポート、運転免許証やテロなどの警戒情報がほとんどだと思います。

実際に日本大使館に出向き、職員の方から直接お話をいただくことで日本大使館とはどのようなところなのか、どんな仕事をしているのかを詳しく知ることができました。

また、今回は在オランダ特命全権大使である南博様からも直接お話を伺うことができました。

日本とオランダとの外交交渉、他国との関係、地球規模で起きている問題解決へ向けた取組など、その裏で活躍されている方々の話に生徒はどんな思いを抱いたでしょうか。

前回の富士貿易B.V.様、World Trade Center での学びに加えて公的機関である日本大使館で受けた話から、生徒たちがさらに視野を広げ、多角的な視点で将来を考えていけるようになることを期待しています。

日本大使館の職員の皆さま、ご協力いただきありがとうございました。

今年度は、月に2〜3回、継続して水泳学習を行っています。4つのグループに分かれて、インストラクターの方に指導して頂いているのですが、今回は、1番泳げるグループの子たちが、着衣水泳に取り組みました。服を着て、靴も履いたまま、飛び込み台から飛び込んで泳ぎました。

オランダには至る所に運河があるため、水難事故から身を守るために、「ディプロマ」と呼ばれる水泳の資格を取ることが義務づけられています。ディプロマを持っていないと、公共のプールでの水遊びが制限されるということもあります。

日本の水泳学習と違う点は、泳法を学ぶ学習よりも、この水難事故から身を守るための練習に重きを置いているというところです。どの段階のグループでも、まずは自分が助かるための泳ぎ方を学んだり、紐の付いた浮き輪を投げて、水の中にいる人を助ける練習をしたりしています。

「服が体にくっつく。」「泳ぎづらい。」「プールから上がるのがすごく大変。」等と、なかなか大変だったようですが、繰り返し頑張って泳いでいました。そして次回、ディプロマのテストを受ける子もいます。この練習の成果を発揮できるように見守っていきます。

オランダは10月後半ごろから、オリボーレンという揚げドーナツの屋台が並び始めます。JSRでは、オリボーレンをオランダ語を使って買う、オリボーレンレッスンを行っています。今年は12月11日に小学部、12日に中学部がオリボーレンを買いに、近くの商店街まで行きました。

「オリボーレンを〇つください」「粉砂糖をかけてください」など、買い物に必要なオランダ語を練習してオリボーレンレッスンに臨みました。緊張している様子もありましたが、みんな無事にオリボーレンを買うことができ、とてもいい経験になりました。

日本では、大晦日の食べものといえば年越しそばですが、オランダではこのオリボーレンをいただきます。年末になると、オリボーレンを買う人たちの行列ができることも・・・。2023年もあと2週間近くとなりました。オランダの風物詩に触れて、年が終わるのを感じています。

オランダで人気のスポーツといえば、日本人選手も活躍しているサッカーや、自転車競技、スピードスケート等が思い浮かぶと思いますが、実はホッケーも人気スポーツです。2021年に行われた東京オリンピックでは、女子のオランダ代表が金メダルを獲得しています。

中学部の体育でも、オランダの文化に触れよう!ということで、ホッケーを体験しました。本来はサッカーと同じ10人のフィールドプレーヤーと、1人のキーパーの11人で行うのですが、中学部の生徒を2グループに分けて、少人数で実施しました。

ホッケーというとなかなかプレイする機会はありませんが、実際にやってみると、生徒たちもとても楽しかったようです。とても白熱したゲームになりました!

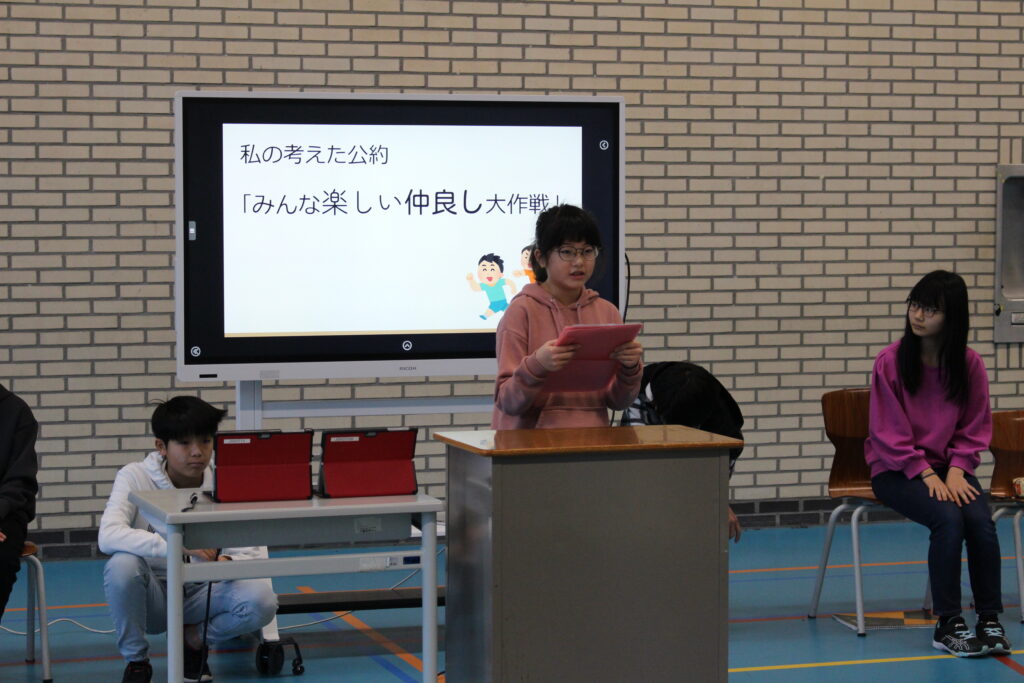

11月27日に、JSRの新しいリーダー(児童生徒会)を決めるための選挙、そして立会演説会が行われました。小学校5年生から被選挙権をもち、今年度は5名の児童生徒が立候補しました。

立候補の受付から投票の注意まで、事前に準備してきた選挙管理委員の進行のもと、立会演説会はスムーズに進められました。

それぞれが思い思いにJSRへの思い、そしてこれからJSRのために取り組んでいきたいことを掲げて演説を終えました。

児童生徒が会を進行し、児童生徒が思いを述べ、全校が懸命に聞く。そして次の活動につながる。JSRではそんな児童生徒による自治活動をこれからも大切にしていきたいと思います。

12月以降、JSRの新しい執行部(児童生徒会)になるために、今年度は5人の児童生徒が立候補しました。

選挙では小学5年生以上の児童生徒の投票によって以下の3つの役職を決めます。

〇生徒会長 〇児童会長 〇副会長

今日から選挙活動と題して、各学年の教室へあいさつへ行きます。

学年の児童生徒に向けて、自分がこれからどんなJSRにしていきたいかを語ります。

今回は1,2年生へのあいさつです。聞き手のことを考えて簡潔に、わかりやすい言葉で語りました。

「JSRの”リーダー”になるために~をしたいです」

「JSRの2番目のリーダーを目指します」

わかりやすく伝えることは意外に難しいことです。これから全校生徒の前に立ち、自分たちで考えた活動やキャンペーンを打ち出していくであろう立候補者たちが、このような活動を通して、相手にわかりやすく伝えていく力を育んでいけることを期待しています。

選挙管理委員から選挙のねらいが伝えられました。

「選挙権がなくても、JSRの一員として、これからJSRのリーダーとなる人たちがどのような考えをもっているのかを聞いてほしい」

少人数ですが、「みんなで」つくりあげるJSRであってほしいと思います。

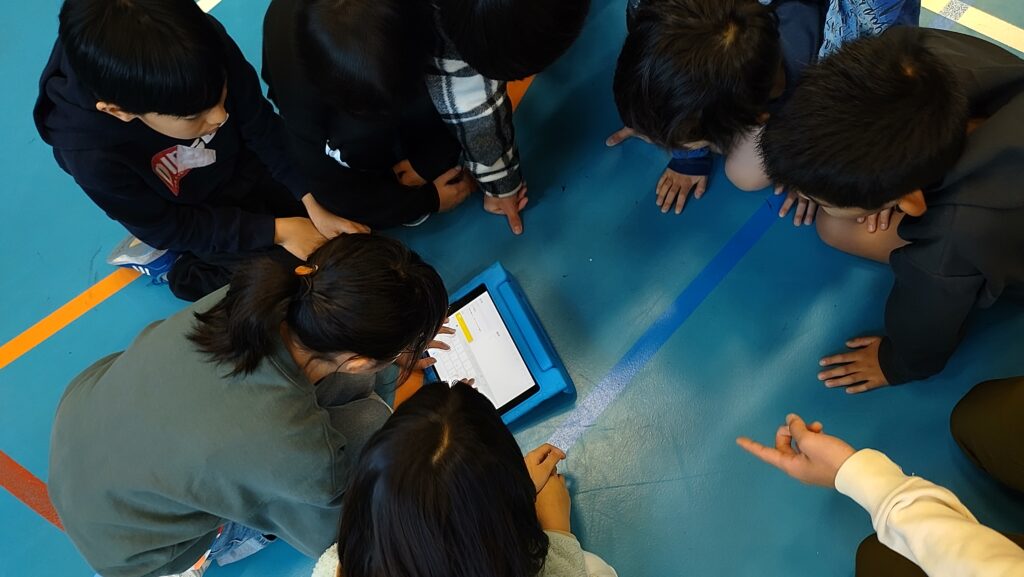

8日の朝の時間にふれあいタイムがありました。

今日のゲームは「物知り博士」です。お題に沿った単語を一番多く書き出したチームが勝ちというルールです。

さっそくABCのチームに分かれてゲーム開始。

最初のお題は「動物」

2つ目はお題は「色」、3つ目は「5文字の言葉」でした。

ふれあい委員会では単にレクリエーションをするのではなく、小学校1年生から中学校3年生まで誰もが楽しめるレクリエーションを通して、JSRの友好を深めうことを狙って企画をしています。

さあ、来月はどんなゲームなのか、今から楽しみです!