1年生では「じどうしゃくらべ」という説明文を勉強します。自動車の働きと作りがそれぞれ対応して説明されており、読み取るだけでなく教科書のような文体、構成、形式で書く学習もしていきます。

中学年からは、「はじめ・中・終わり」の三段階となる文章が説明文では主になってきます。そして、最初の段落で、疑問文による読者への問いかけ(疑問)があります。「~なのでしょうか。」といった文章です。これは読者(読み手)への問いかけであり、この一文のおかげで筆者(物語文の場合は「作者」となります)の読み手に考えてほしいことや、この文章で伝えたいことがよく分かります。また、話題提示という形もあり、筆者の考えや疑問を読み取ることもあります。

また、結論(考え)を先に書き出す文もあります。その後、その結論に至った理由や過程、説明が入り、最後にもう一度、結論が書かれます。

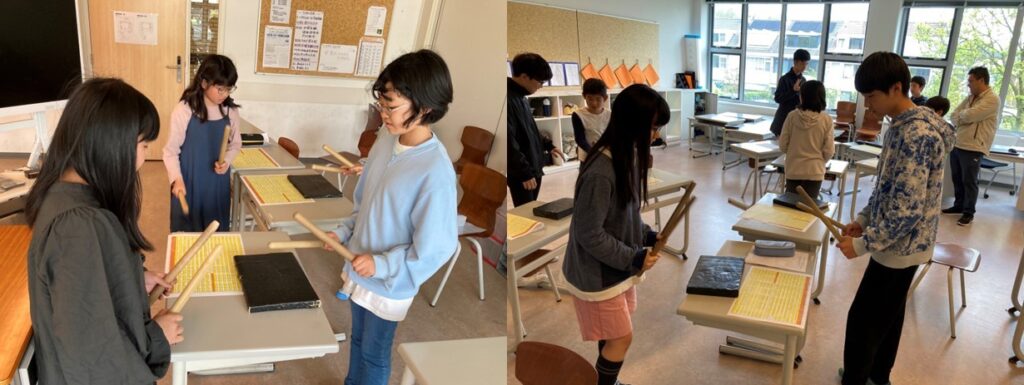

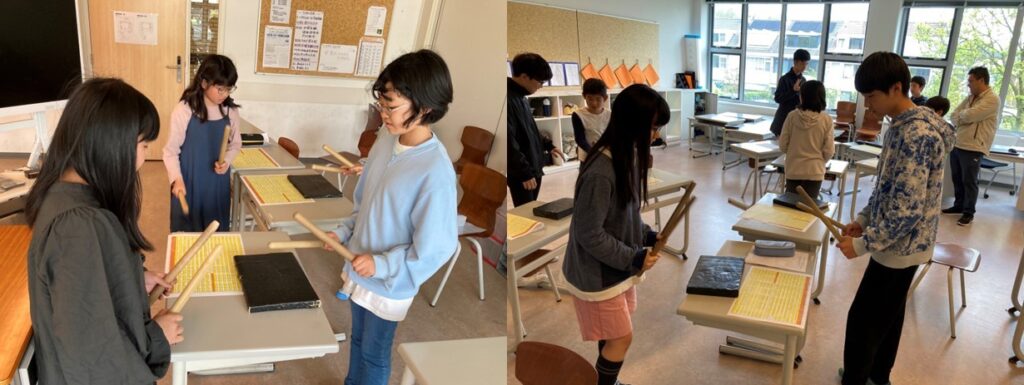

太鼓「マース河」練習 先輩から後輩へ継承される技術

文章の構成だけでなく、事実のみが書かれている場合、筆者の意見が織り交ぜられている場合など、高学年に進むにつれ、より高度な内容になってきます。説明文に限らず、文章をより深く理解するために大切にしたいのは、文章を何度も読むことです。音読の宿題がよく出されるのがそのためです。しっかりと文章を理解するためには大切な宿題だと考えがあってのことです。

国語は同じような学びを繰り返しながら、発達段階に応じて少しずつ高度な内容を勉強し積み上げていきます。スパイラル的な積み上げ方となります。繰り返し音読を毎日聞くのは、大変なことだと思いますが、ご家庭での学習が成長の大きな土台となりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

算数も繰り返しの学習ですが、国語のスパイラル型とは違い1年生の学習の上に2年生の学習を積み上げていくピラミット型とイメージしていただ蹴るのではないかと思います。ですから、学んだことをしっかりと理解し、活用できることが大切です。そのためにも毎日の宿題を含む練習は欠かせません。音読と併せて算数の方もしっかりと身に付けさせていきたいです。

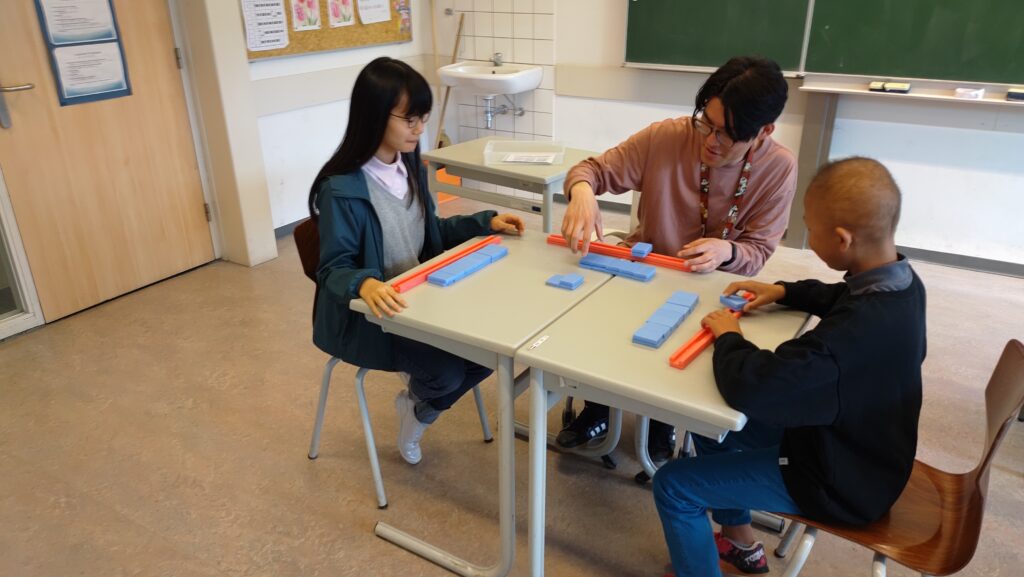

小学部3年生 ブカレスト日本人学校との遠隔共同授業

さて、小学校は2020年度から、中学校では2021年度から新学習指導要領での学習が始まりました。テレビ等で盛んに言われていましたので、今更説明する必要もないかと思います。しかし、現行の学習指導要領について、また、改定の背景にある社会情勢について知っていただくことが、JSRの目指している教育活動を理解していただく、応援していただくことにつながるかと思います。なぜなら本校独自の教育プログラム「ロッテスタイル」と大きくかかわってくるからです。

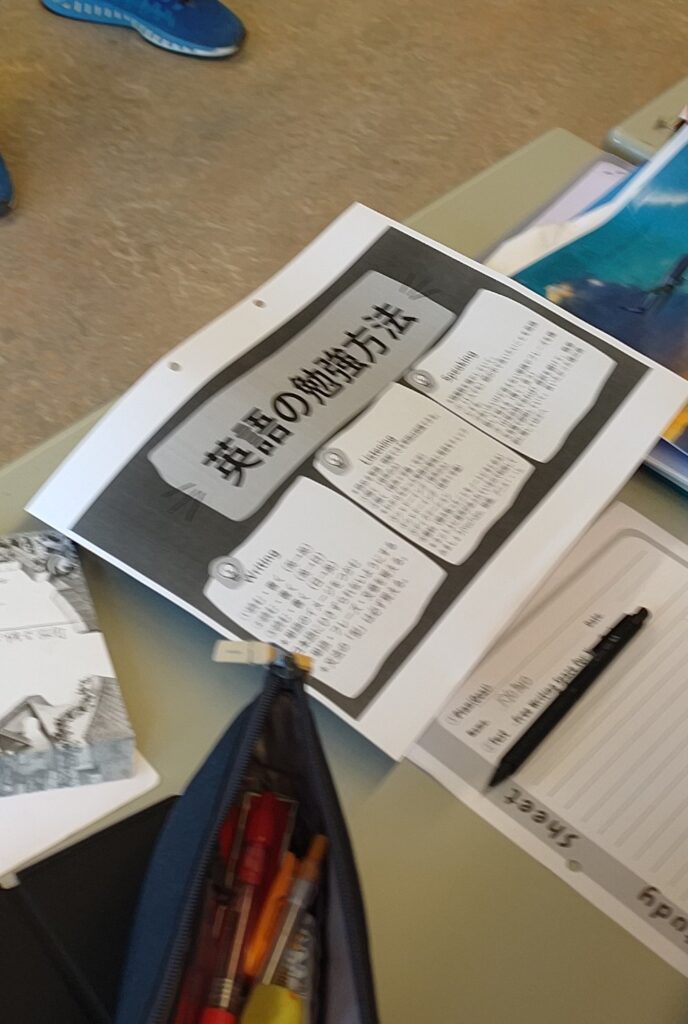

今回の改訂で大きく変わった点はいくつかあります。具体的には5・6年生の外国語科や、3・4年生の外国語活動の新設などがその一例です。とはいえ、今までの学習内容が大きく変わったり、音読の宿題がなくなったりするようなことはありません。スマホが身近にあるからと言って辞書のひき方を勉強しなくなるという訳でもありませんし、漢字も練習します。九九もしっかりと覚えられるようにしていきます。説明文も物語文も分数や求積問題も学習しています。

では、外国語新設以外に何が変わったのか、それは、新学習指導要領改訂にかかわる背景を理解していただくと読み取れるのではないかと思います。また同時に、本校の教育活動の特徴も理解していただくことに繋がっていくかと思います。

そこで、次回、読み手への問いかけのある説明文(小学校中学年)風に、この背景について紹介したいと思います。

小学部1~4年「彩」 自分たちで教え、確認し合いながらの練習風景