学校ブログ

ブログ一覧

JSRの教育活動の出発点 その1

1年生では「じどうしゃくらべ」という説明文を勉強します。自動車の働きと作りがそれぞれ対応して説明されており、読み取るだけでなく教科書のような文体、構成、形式で書く学習もしていきます。

中学年からは、「はじめ・中・終わり」の三段階となる文章が説明文では主になってきます。そして、最初の段落で、疑問文による読者への問いかけ(疑問)があります。「~なのでしょうか。」といった文章です。これは読者(読み手)への問いかけであり、この一文のおかげで筆者(物語文の場合は「作者」となります)の読み手に考えてほしいことや、この文章で伝えたいことがよく分かります。また、話題提示という形もあり、筆者の考えや疑問を読み取ることもあります。

また、結論(考え)を先に書き出す文もあります。その後、その結論に至った理由や過程、説明が入り、最後にもう一度、結論が書かれます。

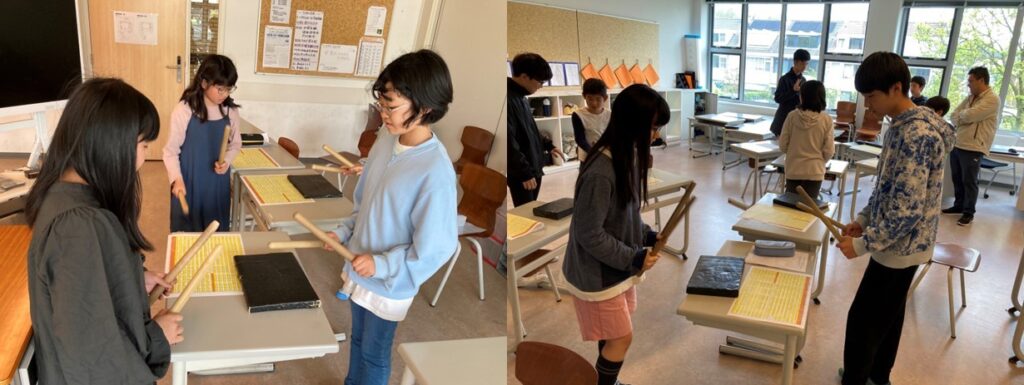

太鼓「マース河」練習 先輩から後輩へ継承される技術

文章の構成だけでなく、事実のみが書かれている場合、筆者の意見が織り交ぜられている場合など、高学年に進むにつれ、より高度な内容になってきます。説明文に限らず、文章をより深く理解するために大切にしたいのは、文章を何度も読むことです。音読の宿題がよく出されるのがそのためです。しっかりと文章を理解するためには大切な宿題だと考えがあってのことです。

国語は同じような学びを繰り返しながら、発達段階に応じて少しずつ高度な内容を勉強し積み上げていきます。スパイラル的な積み上げ方となります。繰り返し音読を毎日聞くのは、大変なことだと思いますが、ご家庭での学習が成長の大きな土台となりますので、これからもどうぞよろしくお願いします。

算数も繰り返しの学習ですが、国語のスパイラル型とは違い1年生の学習の上に2年生の学習を積み上げていくピラミット型とイメージしていただ蹴るのではないかと思います。ですから、学んだことをしっかりと理解し、活用できることが大切です。そのためにも毎日の宿題を含む練習は欠かせません。音読と併せて算数の方もしっかりと身に付けさせていきたいです。

小学部3年生 ブカレスト日本人学校との遠隔共同授業

さて、小学校は2020年度から、中学校では2021年度から新学習指導要領での学習が始まりました。テレビ等で盛んに言われていましたので、今更説明する必要もないかと思います。しかし、現行の学習指導要領について、また、改定の背景にある社会情勢について知っていただくことが、JSRの目指している教育活動を理解していただく、応援していただくことにつながるかと思います。なぜなら本校独自の教育プログラム「ロッテスタイル」と大きくかかわってくるからです。

今回の改訂で大きく変わった点はいくつかあります。具体的には5・6年生の外国語科や、3・4年生の外国語活動の新設などがその一例です。とはいえ、今までの学習内容が大きく変わったり、音読の宿題がなくなったりするようなことはありません。スマホが身近にあるからと言って辞書のひき方を勉強しなくなるという訳でもありませんし、漢字も練習します。九九もしっかりと覚えられるようにしていきます。説明文も物語文も分数や求積問題も学習しています。

では、外国語新設以外に何が変わったのか、それは、新学習指導要領改訂にかかわる背景を理解していただくと読み取れるのではないかと思います。また同時に、本校の教育活動の特徴も理解していただくことに繋がっていくかと思います。

そこで、次回、読み手への問いかけのある説明文(小学校中学年)風に、この背景について紹介したいと思います。

小学部1~4年「彩」 自分たちで教え、確認し合いながらの練習風景

比例さがし

小学部5年生の算数では、比例の単元の学習を終えました。子どもたちが家の周りで探して作った比例レポートを発表し合い、今日の授業時間には、レポートに書かれていた内容を、実際に自分たちの目で確認しに行きました。

道中、たくさんの比例を見つけました。子どもたちも、「戻ってくるまでに10個の比例関係を見つける!」と、めあてをもって活動に取り組めていました。例えば・・・

「花の数」と「花びらの数」が比例している。

「建物の窓の数」と「窓についている模様の三角形」が比例している。

教室で学んでいることを、実際の生活の中で再確認できました。

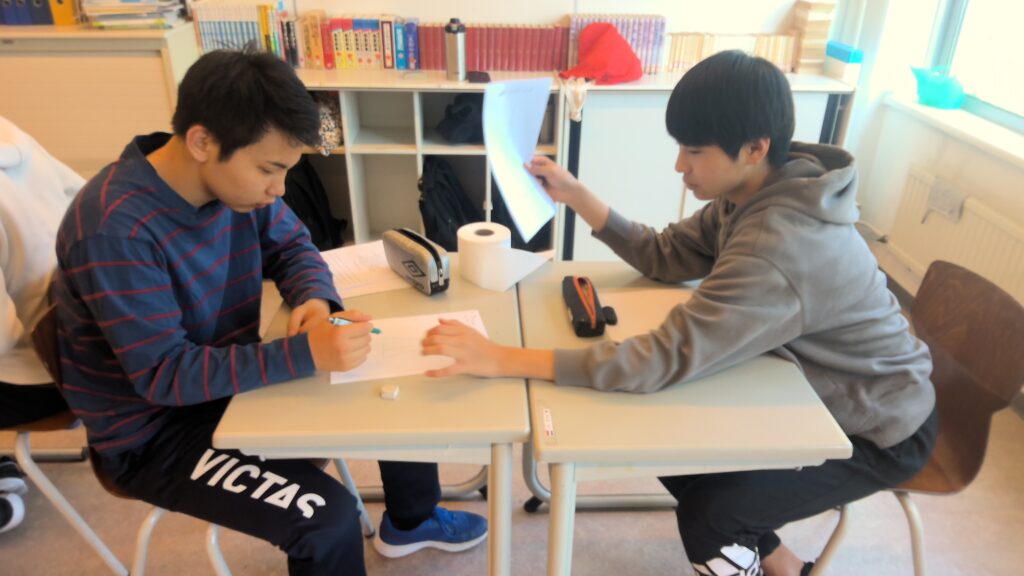

中学部 道徳の時間より「聞き方・伝え方」

まず始めにA4紙とペンをご用意ください。

以下の指示通りに書いてみてください。

「四角を書いてください。その上に小さな〇と大きな〇を書いてください。」

「大きな〇の下と小さな〇の上をくっつけてください。」

「四角の左上らへんから大きな〇の左の横にくっつく線を書いてください。」

「四角の右上らへんから大きな〇の右の横にくっつく線を書いてください。」

「最初に書いた線と同じところから今度は大きな〇の真ん中を通る線を書いてください」

さてどんな絵(図)が描けたでしょうか。

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

写真と同じサイズ、形で書けたでしょうか。

「一方的に伝えた」ので正確に書けた人はまずいないでしょう。

生徒も四苦八苦しながら「伝えよう」としていました。

※最初は「一方的に伝えてみましょう」とルールを課しました。

この活動の根底には「伝えることの難しさ」があります。「伝えたい図形」を「伝えたい思い」とします。思いは相手には見えません。だからまずは言葉で自分の思いを伝えます。自分の「思い(図形)」を「正確に」相手に「伝える」ために言葉を選んで一生懸命に伝えようとします。

しかし、思いを伝えたい相手は自分の思っていることを「正確に」つかんでくれません。

これはコミュニケーションにおいてよく起こることですよね。

そして思いを汲んでくれないと、伝えている側もイライラして怒ったり、受け手側も相手が何を伝えようとしているのかがわからなくなり、ときに言い合いや喧嘩になったり、そして築き上げてきた関係が崩れてしまいます。

何が原因なのかをこの授業で考えました。言い換えると「どうしたら自分の思いが相手に伝わるのか」

生徒たちの考えでは

・「相手の立場になる」→相手は何がわかっているのか?なにが理解できていないのか?

・「(受け手側が)質問する」→「これでいい?」「こういうこと?」

・「伝えている側が)確認する」→「どこがわからない?」「少し見せて」

このやり取り自体がコミュニケーションの根幹であると思います。何かと効率よく済まそうとしてしまう世の中ですが、相手がいる場合、一方的に伝えるのではなく相手の立場を考えながら伝えたり、受け手側も相手の思いを「汲み取ろう」とコミュニケーションをとることの大切さを生徒たちは学んでいました。

5月23日 業間休み

毎週火曜日は音楽の授業のため、5・6年生の業間休みが少し前倒しになります。

お隣のNAISR(インターナショナルスクール)と時間を調整し、お互いの休み時間が一緒にならないようにしていますが、火曜日の5・6年生の業間休みは時間がかち合ってしまいます。

そんな時は・・・

今日はいい天気でしたのでNAISRの児童たちも大勢遊んでいましたし、お互いが違うボールを追うというもの危ないことなので、一緒にチームを作って遊んでいました。

小さな交流ですが、このような交わりが毎日の生活の中でできるのもJSRならではです。

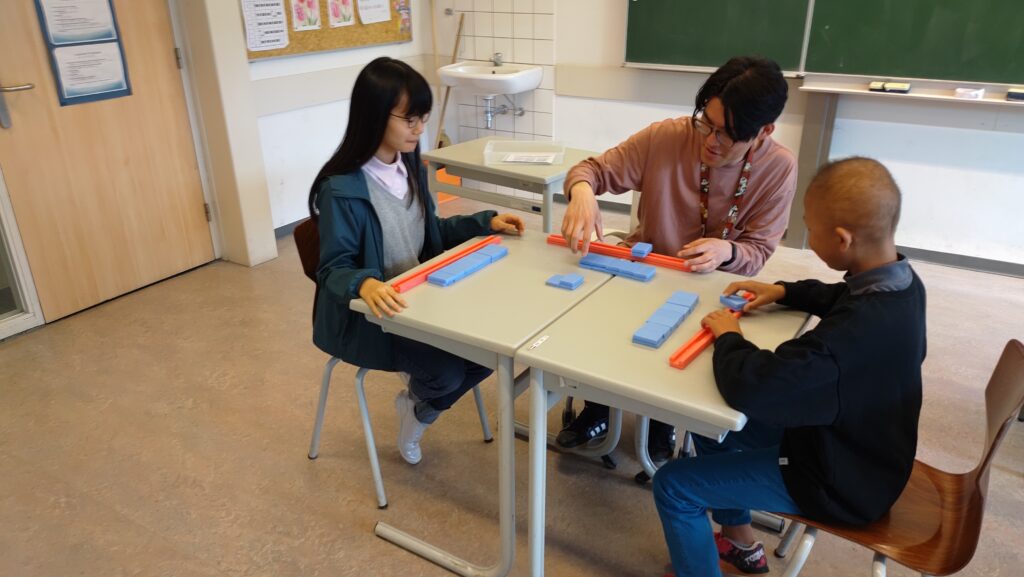

中学部1年 社会科の授業

中学部1年の社会科の授業では世界の様々な生活と環境について学習しています。

その学習の一つとして、ドンジャラ風のゲームを楽しんでいます。

その名は・・・まだありません。復習のために今年度はじめに中学部2年生が作ったものです。

パイは45個。それぞれに世界の国の名前や有名な風景や建造物、食べ物などが書かれており、「熱帯」「温帯」「乾燥帯」「寒帯」「高山帯」に分かれています。

同じ気候帯3枚を3種類集めると、上がり!となります。また、麻雀の「役」のように「食べ物」や「風景・建造物」もそろえると、点数が上がるようです。

さて今日の勝者は誰でしょう?