令和6年度の教育活動がスタートして今日で1週間となります。

新しい友達、教室、教科、先生にも慣れてきた頃でしょうか。

今週は月曜に発育測定、火曜日に委員会、今日は新入生歓迎会がありました。

身長、体重、視力を計測しました。

児童生徒会が企画した新入生歓迎会は、1時間目が始まる前に行いました。

全校児童生徒で「じゃんけん列車」をしました。入学したての小学校1年生の後ろに背の高い中学3年生が続くという、JSRならではの光景も見られました。

短時間でしたが充実した時間となりました。

令和6年度の教育活動がスタートして今日で1週間となります。

新しい友達、教室、教科、先生にも慣れてきた頃でしょうか。

今週は月曜に発育測定、火曜日に委員会、今日は新入生歓迎会がありました。

身長、体重、視力を計測しました。

児童生徒会が企画した新入生歓迎会は、1時間目が始まる前に行いました。

全校児童生徒で「じゃんけん列車」をしました。入学したての小学校1年生の後ろに背の高い中学3年生が続くという、JSRならではの光景も見られました。

短時間でしたが充実した時間となりました。

4月11日(木)、令和6年度の入学式が行われました。

チューリップを始め、様々な花が咲き誇るオランダの春の季節の中、

在オランダ日本国大使館特命全権大使 南博閣下をはじめ、多くのご来賓、保護者の皆様の出席のもと、入学式を挙行することができました。

校長先生から、新入生の皆さんへ向けた祝辞と、新入生の入学認定が行われました。

南大使をはじめ、3人の来賓の方々よりご祝辞を賜りました。南大使からは、小学部の新入生には「学校で勉強することは、これから色々な人たちと生きていくために大切なこと」、中学部の新入生には、「これから自分が何をやりたいのか、それを見つけて自分の可能性を試してほしい」というお話をいただきました。

在校生からは、小学部の児童会長、中学部の生徒会長から、歓迎の言葉を述べました。

JSRの行事の紹介や、「Warm Heart」を合い言葉にみんなが仲良く過ごせるように取り組んでいることなどを伝えました。

新入生からも代表の挨拶を行いました。様々な世界の人々とかかわることや、オランダにいるからこそできることに果敢に挑戦し、努力していきたいという思いを述べていました。

また、入学式の後に、児童生徒の集合写真を撮影しました。今年度も、JSRの児童生徒が一丸となって頑張っていきます!

4月11日(木)に始業式を行いました。

今年度は新しく4名の転入生と1名の派遣教員を迎えてのスタートとなりました。

始業式では、今年度も大切にしてほしいこと4つについて話をしました。

1つ目は、「Warm Heart」を忘れず、生活しましょう。

「Warm Heart」とは、①「笑顔」、②「おもてなし」と「ありがとう」、③「しりたいな」と興味を持つこと、④「いいね」を見つけ合うという本校が大切にしている心構えになります。

いつでも・どこでも・誰とでも、気持ちよく学習や生活ができるよう、いつもの生活だけはもちろんのこと、特に新しい仲間が学校に来た時や他の学校の人達との交流の場、校外学習などで出会ったりお世話になったりする人たちにも、この「Warm Heart」を大切にしていってほしいです。

新しくJSRに来た人たちにとっては初めて聞くことになりますので、近いうちに全校で確認します。

2つ目は、しっかりと考え、友達と交流しましょう。

自分の考えを持ち、それを伝えることはと持て大切なことです。また、他の人の考えを聞き、自分の考えと比べ、共通点や相違点を見つけたりする中で、自分の考えを改めて見直す機会となりますし、さらに考えを深めることにつながってきます。JSRでは遠隔合同授業や現地校との交流を沢山行っています。たくさんの人と出会って話をし、色々な考えに触れながら成長していってほしいと願っています。

ブカレスト日本人学校との遠隔合同授業「国語」

3つ目は、色々なことに挑戦しましょう。

色々な可能性を秘めているJSRの皆さんに、新しいこと、勇気がなくて今まで踏み出せなかったこと、更に力を高めるために「挑戦」をしてほしいと願っています。そのためにも目標を立てて、毎日忘れることなく少しずつ努力を重ねていってほしいと思います。

選択学習の様子(目標を立て、好きな勉強を好きな方法で)

4つ目は、安全です。

登下校中だけでなく、校内でも校外学習の場でも、また、家にいる時でも安全に気を付けて生活をしてほしいと思います。自分の命も家族や友達、周りの全ての人々の命を大切にしていってほしいと願っています。

この話の後、担任発表(きっと子ども達にとっては始業式のメインイベント)を行いました。

このようにJSRの令和6年度がスタートしました。今年度もできる限り学校の様子などをこのHPでお知らせしたいと思っております。

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

3月15日、オランダでも春の訪れを感じる中、今年度の卒業証書授与式が挙行されました。

小学部5名、中学部2名の卒業生に卒業証書が手渡されました。

中学部の代表の生徒が、卒業生代表の言葉を述べました。

これまでのJSRで学んだこと、友達への思い、家族への感謝など、

気持ちのこもった素敵な内容でした。

また、今年度は全校生徒で、送別の歌を式の中で歌いました。

この日のために、たくさん練習をしてきました。

これまでにお世話になった先輩への感謝の気持ちを込めて、

素敵な歌声を届けることができました。

また、在オランダ特命全権大使 南博閣下をはじめ、

お忙しい中多数のご来賓の皆様、保護者の皆様のご臨席をいただきました。

多くの方々が見守られて、卒業生はこのJSRを巣立っていきました。

小学部3年生は、算数で「棒グラフ」の書き方・読み方を学びました。学習の最後に、自分たちでパソコンを使って分かりやすいアンケートを作成し、全校の児童生徒や先生にインタビューをしました。

アンケートの内容は、

★使いたいマリオのアイテムは何ですか?

★使いたいドラえもんのアイテムは何ですか?

★好きなポケモンはどれですか?

結果にまとめて見ると、意外なものが人気だったたり、予想通りの結果だったり・・・・しかし、結果を見て、まとめる様子がとても生き生きとしていました。

それぞれが「知りたい!」「調べたい!」と思ったことについて、調べたりまとめたりすることは、子どもの主体的な活動につながると感じました。

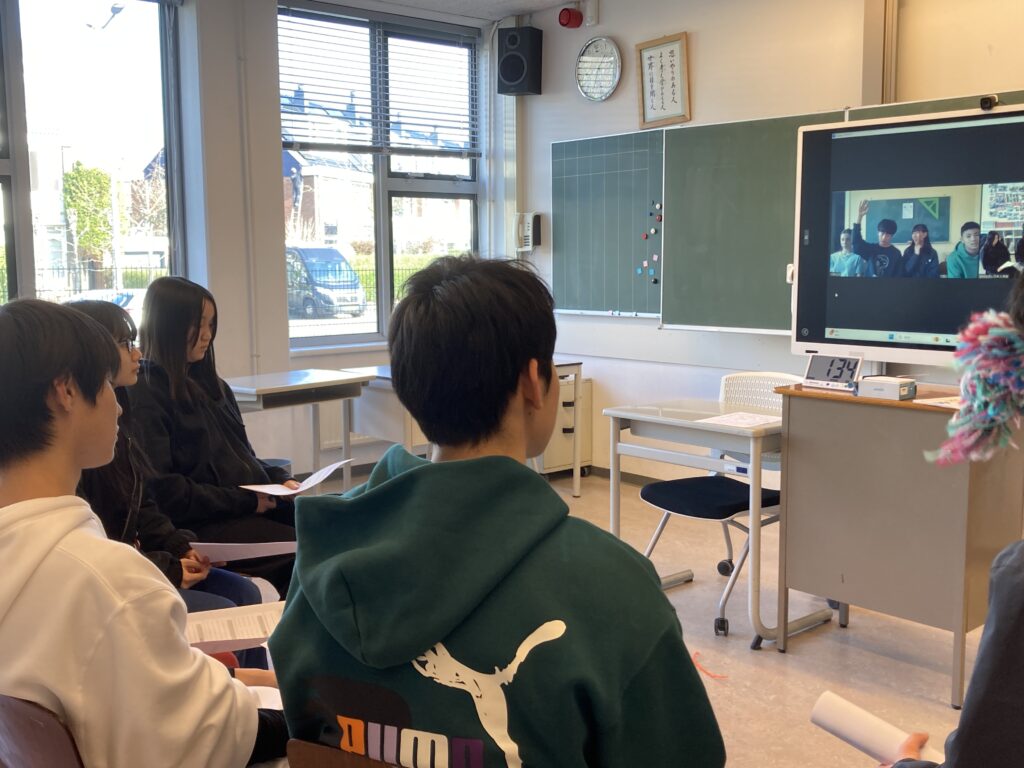

先週から引き続き、ブカレスト日本人学校と合同道徳を行いました。

中学部でも、12月より遠隔合同を始め、今回が3回目となります。

内容は中学部で日頃より実践することの多い「哲学対話」です。

先週は、ブカレスト日本人学校の中学部の人たちと一緒に日ごろから感じている疑問をそれぞれ出してみんなで考えたい問いを決めました。

今回の問は「エイプリルフールは必要?」です。

エイプリルフールの賛否はさておき、話題は「嘘について」に移り、「嘘をつくことの是非」や「嘘そのものについて」、「嘘をつくとき」「嘘をつかれたとき」などなど、多くの視点を交えて生徒たちは話していきます。

皆さんはどのように考えますか。

今後も哲学対話を中心に合同道徳を継続的に行っていく予定です。

中学部の生徒たちが、常日頃からいろいろなことに疑問をもって、多角的な視点で考えていけるようにしていきたいと思います。

パナソニック教育財団のスクールフォトレポートに、本校の取り組みが掲載されました。以下のURLにアクセスすると、表示することができます。

小学部4年生の児童が、イタリアのローマ日本人学校の4年生と道徳の授業を行った様子を紹介しています。ぜひご覧ください。

https://www.pef.or.jp/school/grant/school_photo/20240307_04/

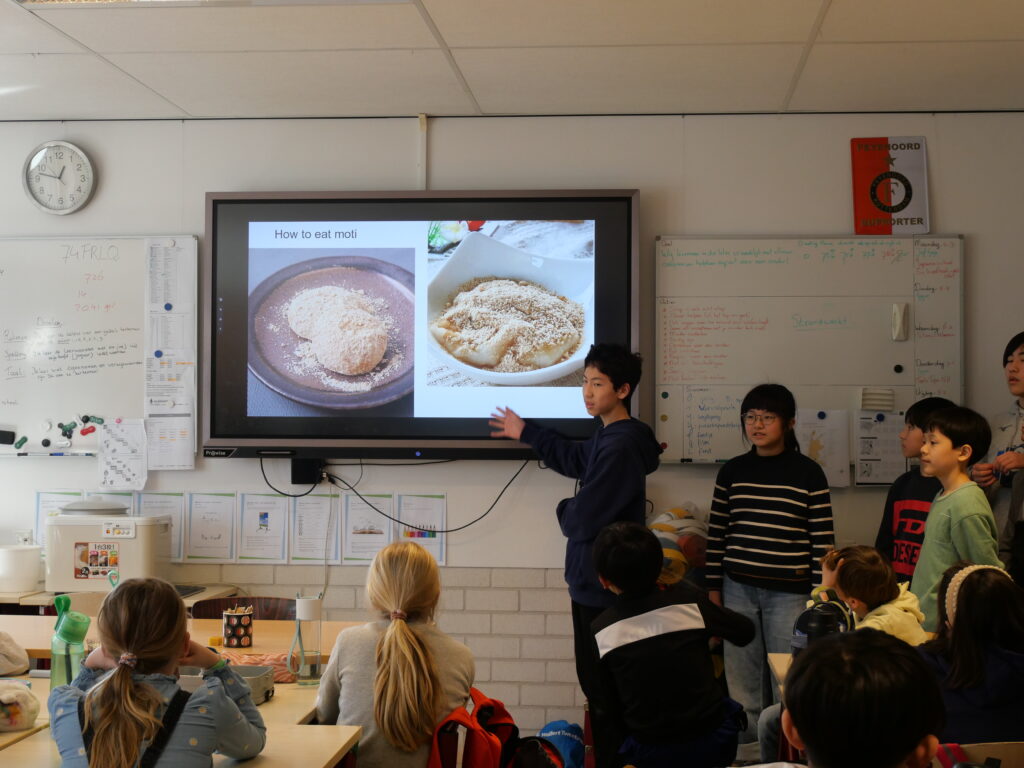

3月4日に、現地校に「餅」を紹介しました。

今回は5・6年生が「餅」についてのプレゼンテーションを作成し、現地校の子たちに紹介しました。その後、つきたてのお餅を食べてもらいました。

本校から参加したのは2年生から6年生。お昼の時間に2~4年生は、現地校の子ども達と一緒に昼食を食べ、その間に5・6年生が各教室を回り「餅」紹介をしました。

その後2~4年生は現地校の子ども達と遊び、その間5・6年生とボランティアのお母さんたちで、餅つきの準備をしました。

臼と杵を使って餅つき・・・ができればよかったのですが、今回は機械を使ってつきました。

現地校の子ども達の反応は・・・

「美味しい!」と大好評でした。

きな粉とさとう醤油を用意していましたが、どちらかと言うとさとう醤油の方が食べやすかったようです。

「今度はいつ来てくれるの?」「次は餅アイスが食べたい!」等の声も聞こえました。

現地校に通う多くの子ども達は「Mochi」という言葉を知っており、これにも驚きましたが、「食べたことのある!」子も数名いました。

今回の学習は、5・6年生の家庭科の学習の一環で「餅」紹介を行いました。プレゼンテーション資料の作り方は、5・6年生にとっては朝飯前。しかしそれを英語で紹介しなければならなかったのがチャレンジでした。PCでの翻訳機能を使うと英訳も簡単なのですが、それでは難しい言葉が並んでしまいます。

現地校の子ども達が理解できるように「簡単な単語を使うこと」「短い文章にするとこと」を英会話担当の先生にアドバイスをもらいました。10分足らずのプレゼンでしたが、2週間の準備期間が必要となりました。

「餅」紹介も大変価値のある活動でしたが、5・6年生にとっては、自分たちの知っている中の英単語の中でも、より簡易な単語を活用し、説明していくことに大きな価値があったように思います。

(現地校の子ども達の映り込みもありますので、今回は写真の掲載は最小限となっています。

卒業式まで、いよいよあと10日となりました。

JSRでは毎年、自分たちで歌いたい曲を決めて、全校合唱を行っています。

今年度決めた曲は、スピッツの「空も飛べるはず」です。

今日は、2回目の全校での練習で、音楽の先生の伴奏に合わせて歌いました。

低音パートです。音を取るのが難しいですが、高音パートにつられないようにしっかり声を出していました。

こちらは高音パートです。大きな声で主旋律を歌っています。中学生は、さらに高いメロディで歌うパートもあります。

今年度は、卒業式でこの全校合唱を行う予定です。それぞれの学年の最後を飾る、思い出に残る合唱にしてほしいと思います。

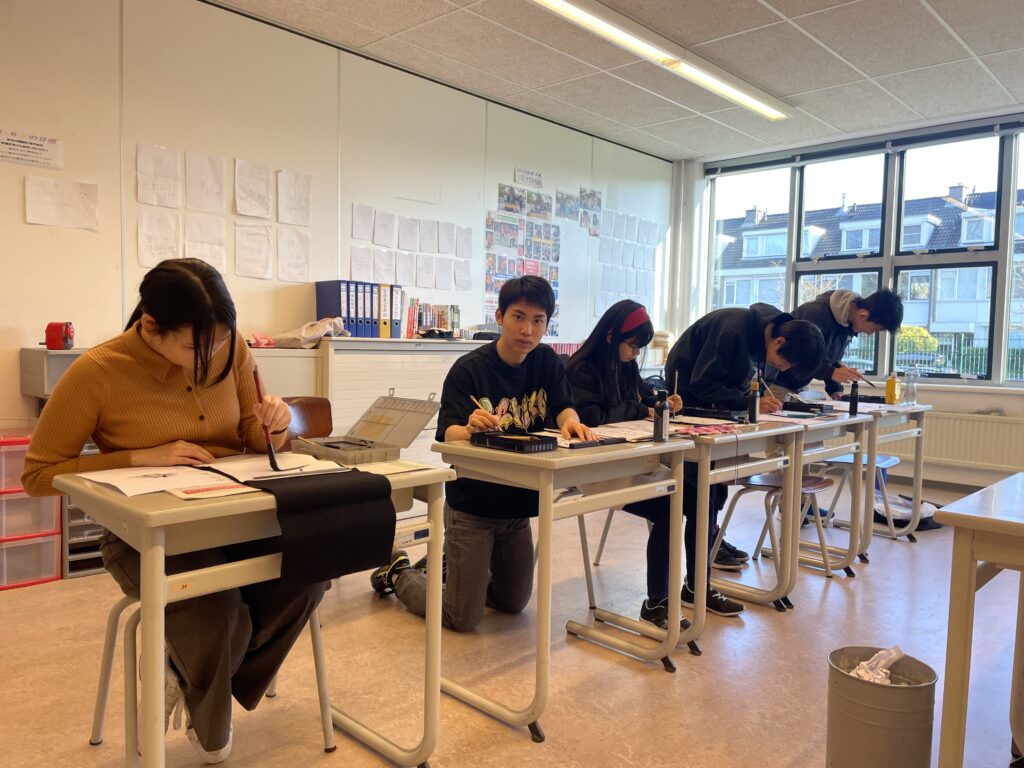

中学部合同で、書写を行いました。中学1,2年生は、卒業生に向けて俳句を詠み、中学3年生は、今の気持ちを表現する言葉を書きました。1,2年生は、どんな季語が自分の思いと合うのかじっくり考え、季語選びもこだわりました。3年生は、辞書を引いたり思いを話し合ったりしながら、言葉を選びました。楽しそうに字を書く生徒たち。和やかな雰囲気での書写の授業でした。