最後は、ロッテルダム日本人学校の伝統である太鼓演奏とよさこいソーランの発表です。

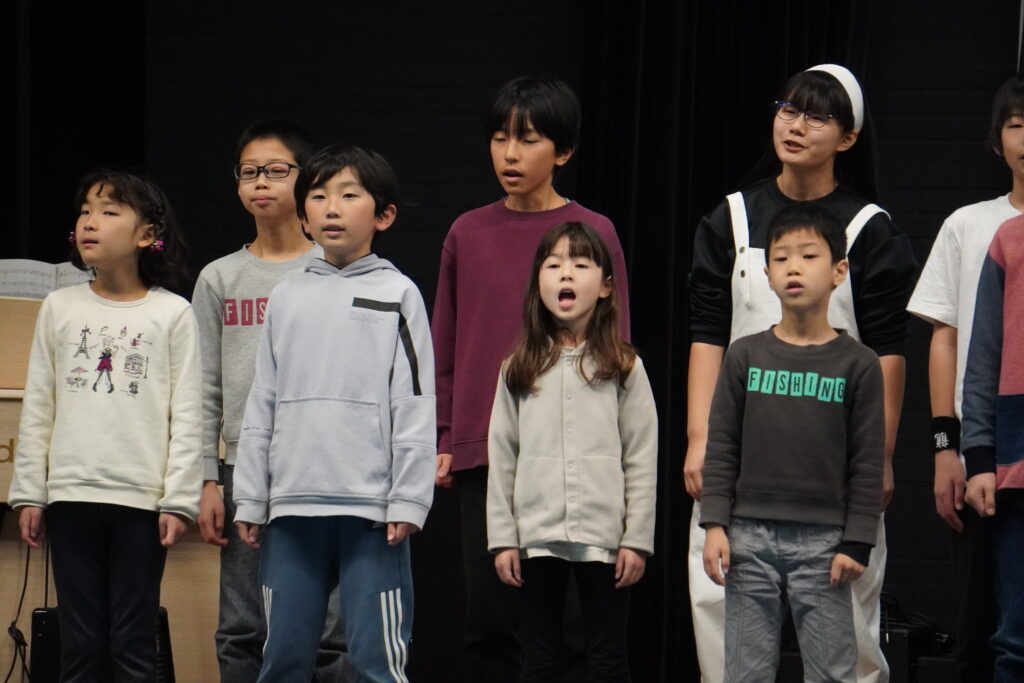

まずは、小学1年生~4年生によるよさこいソーランです。今年は、大漁旗をふる演技にも挑戦しました。大きな旗を全員でそろえてふるのが難しかったですが、体全体を使って演技する姿がとてもかっこよかったです。

次は、小学5年生~中学3年生による太鼓演奏「なみはや」です。円陣を組み、気合いをいれてスタートしました。去年に比べて人数も減りましたが、迫力は負けていません。一打一打に思いがこもっていて、全身を使って力強く叩く姿がとてもかっこよく、思わず見入ってしまいました。

最後は、今年作られた新曲『おてんば』の初披露です。ロッテルダム日本人学校全員での演奏だけあり、迫力満点でした。太鼓の振動が聞く人のお腹にズシンと伝わり、会場全体が圧倒される素晴らしい演奏でした。

秋華祭のエンディングは、児童生徒会副会長と児童会長によって行われました。見に来てくださった保護者の方々にインタビューを行い、皆さんから温かい言葉をいただきました。子どもたちもその言葉に励まされ、達成感でいっぱいだったことと思います。