学校ブログ

ブログ一覧

教室の高さは・・・

中学部3年の数学では、相似の学習をしてきました。単元の最後「相似の利用」の学習で「教室の高さはどのくらいでしょうか?」と学習問題を出しました。さて、中学部3年の二人は何をしたかというと・・・

「俺の身長が181cmだから・・・」「身長に1m定規を足して・・・」と測定を始めました。その方法で測れれば、もちろんこの方法でもOKですね。他にも、教室内にある定規を二人で協力して足して、直接教室の高さを測ろうとこんな事もしていました。

この方法も、もちろんアリです。だいたい〇cmくらいなんじゃないか、と見当がつきました。

そして、ここで二人は気づきます。「絶対に相似の考え方を使って計算できるはずだ!」と。その後、壁と床を利用して相似な直角三角形を作り、無事、教室の高さを計算しました。

計算を終えて、また問題が発生です。先ほど直接測って見当をつけた値と、相似の関係を使って計算した値がズレていました。ここで二人はまた考えます。計算過程のどこで間違えたのかと…。そして、「直角三角形の1辺の長さを測り間違えた。」と気づきました。

この1時間を通して、中学部3年の2人は何回も試行錯誤しました。直接測定をして数値の見当をつけ、学習してきた相似の考え方を使って計算した数値と比較検討して、どの程度正確なのか確かめ、誤差が生じていれば計算過程のどの部分に問題があったのかと自分たちの思考を振り返ることまでしていました。数学「を」学ぶのではなく、数学「で」学んだ1時間となりました。

マット運動

小学部1~4年生は体育でマット運動をしています。

それぞれの学年で目標は違いますが、自分の目指している技の習得に向け、練習を重ねています。

習得をめざしての技練習は、主に個人練習となりますが、友達の技の良いところを見合いながら進めています。

体育の授業でも、各個人で目標を立てて授業に臨んでいます。どのように練習してその成果、友達からの学び、次回の練習に向けて、などを各時間を必ず取るようにしています。

今月のふれあいタイム

今月のふれあいタイムは、18日の月曜日にありました。

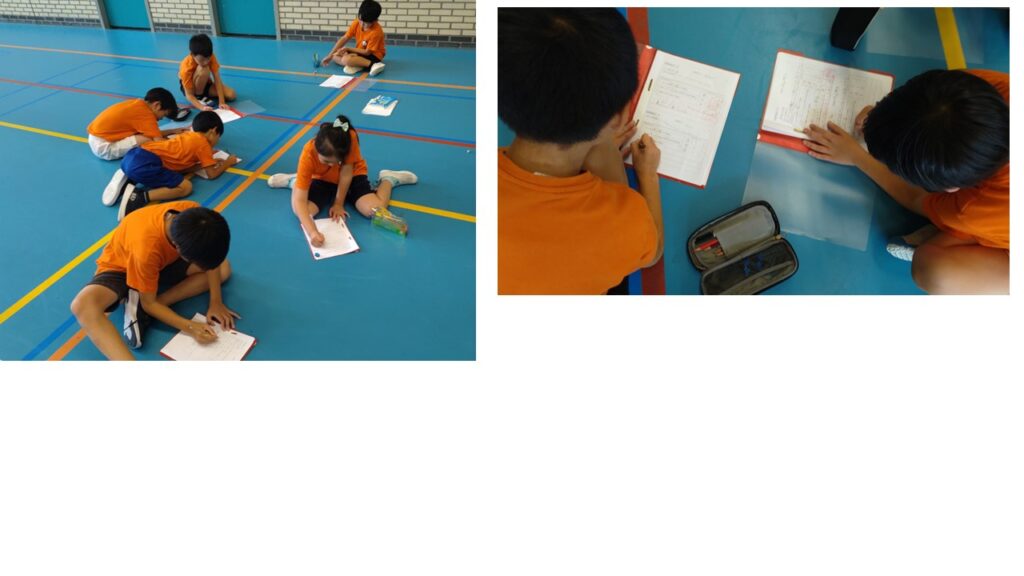

このふれあいタイムはふれあい委員会による月に一度の全校児童生徒でゲームなどを楽しむ時間です。縦割りの3チーム対抗で行っています。

今日のゲームは「コトロコトロ」でした。チームで一列にならび、先頭が相手の一番後ろにタッチしたら勝ちというゲームです。

先頭の人は相手の最後の人を追いかける

最後の人は相手の先頭の人から逃げる

先頭と最後尾でない人は、先頭と最後尾の人の動きに振り回される

先頭や後尾も面白いですが、何と言っても振り回される中も楽しめるゲームです。そして、どのように並ぶのかがそれぞれのチームの戦略であり、勝敗の要因ともなります。

次回はどんなゲームなのか、今から楽しみです。

お店屋さん

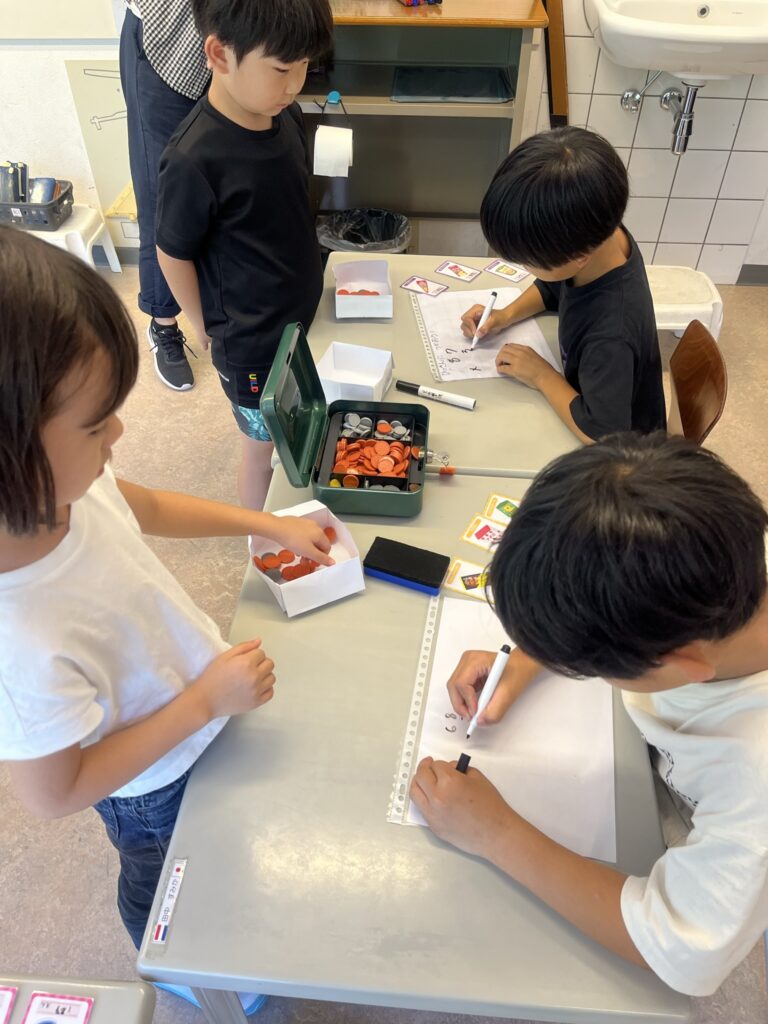

今日の5時間目、1・2・3年生が算数の学習を生かした「お店屋さんごっこ」をしました。

商品はお菓子(カード)でしたが、駄菓子やアイスも、日本でないと買えない物もあり、目移りするほど豊富な種類が用意されていました。3年生はかけ算の、1・2年生は足し算と引き算の学習を生かしてお金の計算をしました。

まずは3年生がお客さん。予算は300円。予算内に収まるのかどうか、頭の中で考えたり筆算したりしながら1・2年生が待っている会計へ。1・2年生は、たし算やひき算を使って、合計金額やおつりの計算をしました。

1・2年生が計算する間、3年生は計算のアドバイスをしたり計算を確かめたり、と何かと面倒を見てくれていました。

3年生の買い物が終わった後、1・2年生がお客さんとなり買い物を楽しみました。予算は500円。

3年生は、かけ算のひっ算を使って、お客さんを待たせないよう、素早く計算していました。

算数の学習を生かした活動でしたが、いつもと違う環境に心地よい緊張感を感じながら習熟ができました。

5・6年生 家庭科

夏休み明けから5・6年生の家庭科では「持続可能な社会を生きる」と題し、生活と環境のつながりを考え、今自分たちにできることを提案するための準備を進めています。

エネルギーや水、温室効果ガス、食品ロス等々、それぞれの問題意識と興味から問題点を洗い出し、具体的な行動が提案できることを目標にしています。これは夏休み前に国語の学習で学んだ提案文の作成方法を活かしながら、今回はさらに、

① 身近な生活から環境問題を考えること。

② 客観的な資料を用いて、問題意識を提起すること。

③ より具体的で毎日の生活に密着した提案であること。

を大切にしています。

環境に関しては、色々な学習で、また、ニュースやテレビ番組などの生活の中での情報から多くのことを得ることができるため、何が悪くて、どのようにすべきか、という点では、5・6年生の子どもたちも大人と同じように情報を持っています。また、ネットで検索すればいくらでも情報は得られます。しかし、それがなかなか自分たちの生活とつながっていないのも確かです。

家庭科の学習として、自分たちの身の回りや生活の仕方から環境について考えたり繋げたりして、自分たちの生活を見つめ直していってほしいと思います。