学校ブログ

ブログ一覧

新しい仲間

先週、JSRに新しい仲間が増えました。

転入生の初日は、転入生よりも在校生の方が朝からソワソワ・・・・・・。転入生が待機している図書室の近くをウロウロ。・・・・・・。

転入生も臨時の朝会で自己紹介する時は少し緊張気味でしたが、1日も経たないうちにすっかりみんなと打ち解けていました。

まだ慣れないことはたくさんあると思いますが、心身ともに一日でも早くJSRっ子になれるようみんなで教え合い、語り合い、学び合っていきたいと思います。

ハーリングにかけるオランダ人の情熱

Haring(オランダ語)・Herring(英語)ハーリングとは日本語でニシンのことです。

今年もハーリングの季節がやってきた!!と多くのオランダ人が解禁のその日を待ちわびていました。今年は6月15日が解禁日だったそうで、「もう食べた?」という質問をし合うのかどうかわかりませんが、町中あちこちにこのハーリングを売る売店が出現しています。そして、「あそこの売店はおいしい」とか、「ここで食べたのはおいしくなかった」 「あの店は油がくどかった」 「俺の一押しの店は・・・」などと話しています。

日本人としてもこのハーリングの解禁は、楽しみの一つです。オランダ人のように玉ねぎと一緒に食べるのも良し、わさび醤油、しょうが醤油で食べるのも良し、ハーリング丼にしてもごはんが進みます。

JSRでも毎年、外国語活動の一環としてオランダ語の学習をした後、実際に近くの商店街まで出向き、ハーリングを買って食べています。オランダでも日本人の魚好きはは知られているところで、JSR近くの商店街で毎年お店を出しているおじさんは、「この店は日本人学校の子どもたちが毎年食べにくるほどおいしいんだ!」と言っているとか・・・。

さてこのハーリングにかけるオランダ人の情熱は、日本人の桜にかける情熱と同じようなものでしょうか。ハーリング解禁日はニュースでも取り上げられ、オランダ人はみんなが知っている日とのこと。「今年の解禁日は?」なんてオランダ人に聞くと、「お前もハーリング好きなのか!?」と嬉しそうに言いながら、すぐにスマホなどで解禁日をチェックして教えてくれます。

この解禁日は毎年変わるようで、漁獲量を制限するものではなく、あくまでもハーリングをおいしくベストな状態で食べるためのもの。サイズと脂肪量に規定があり、ハーリングがそれ以上の数値になる頃に解禁となるようです。ですから、育ちが悪い年などは、ハーリングの解禁はない!のだそう。もちろん、成育の悪い年は全く食べられないという訳ではないようですが、臨時的なスタンド店は回転しないのかもしれません。

さて、このハーリング、昔はイギリスでもデンマークでもノルウェーでもたくさん食べられていたようですが、今はオランダがダントツ!

オランダにとってハーリングは歴史的にも大変重要な意味があり、後世に残すべき食文化の一つとなっているようです。

その昔、ハーリングは莫大なお金と技術革新をオランダにもたらしました。ハーリング漁のための造船や航海技術、ロープなどの繊維加工技術の向上、保存のための樽づくりが盛んになると木材加工や金属加工技術も高まっていったようです。

大航海時代にスペインやポルトガル、フランス、イギリスなどに一歩先を行かれていたオランダですが、このハーリング漁で培った船舶に関する技術や木材金属加工技術、縄、ロープなどの繊維産業の発展がその後のアジア地域への進出、つまり東インド会社の設立やインドネシアや日本との交易に寄与したと言えるのではないかと思われます。

そして何より、長期の航海で大きな問題となっていた船員の栄養失調やビタミンC不足による「壊血病」の発病がオランダの船に限って起こらなかったのは、ハーリングの塩漬けとその付け合わせのキャベツの酢漬け(ザワークラウト)を航海中の食料としていたからだとオランダ人は言います。

ハーリングはまさに、オランダに富と繁栄をもたらした魚であり、日本との400年を超える友好関係を築いた魚なのです。

さあ、ハーリングの季節は始まったばかりです。オランダ人に交じって、オランダ式食べ方でハーリングを思う存分楽しんでください(オランダ式食べ方については後日に)。

特に今年のハーリングは脂がのっていておいしいらしいですよ。

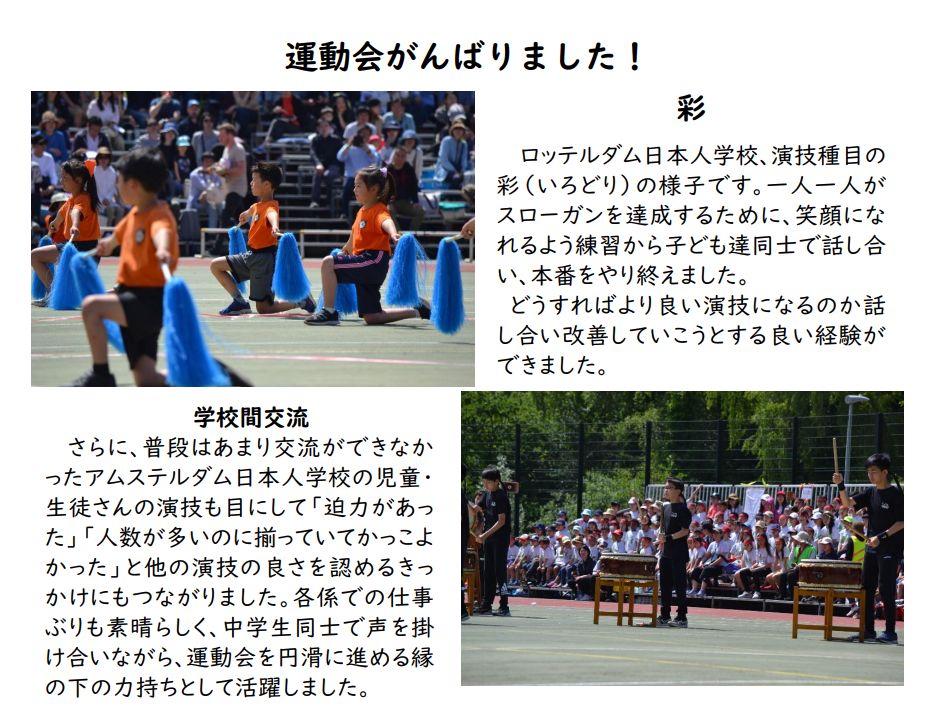

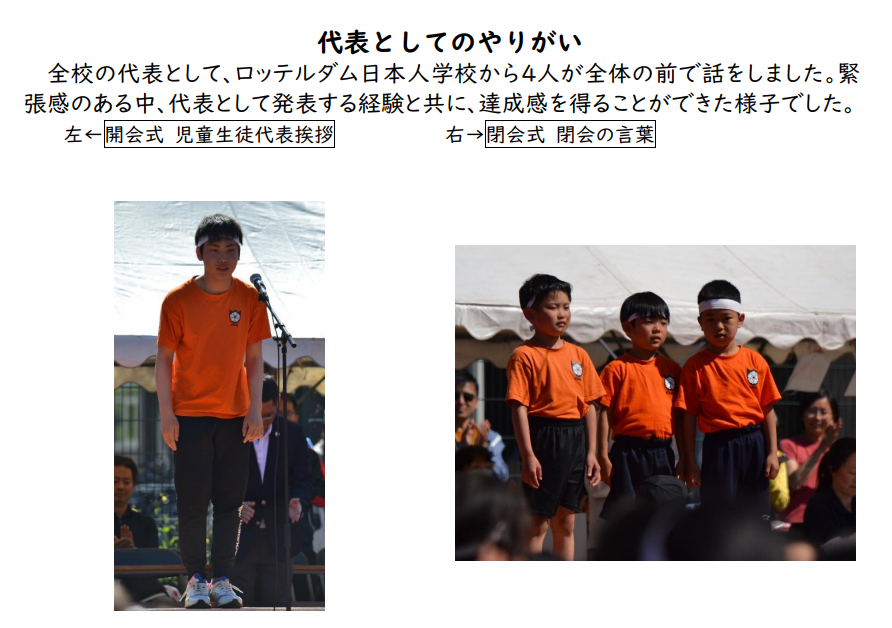

運動会での取り組みについて

運動会に向けての取組での学びについて

6月11日(土)に行われた第28回在オランダ日本人合同運動会では、多くの方々にご協力いただき、また天候にも恵まれ、大きな充実感と達成感のもと終えることができました。

今回の運動会は3年ぶりということで、日本人学校の先生達のほとんどが前回を経験していない中での準備運営となり、また、コロナ禍の影響もあり準備期間も大変短いものでした。運動会に向けての取組が始まったのが5月上旬。太鼓や演技を練習するJSRの子どもたちも、そして準備や指導をする職員も必死でした。保護者の皆さまのご協力と前回の運動会を経験している方々からのお話やアドバイスによって、成功裏のうちに運動会を終えられ本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、本校が目指す「令和の日本型学校教育」と「イエナプラン」とを融合させた【ロッテスタイル】ですが、イエナプランの特徴である異年齢集団での活動は、本校でも大切にしているものの一つです。この運動会に向けての取組にも意図的に必然的に異年齢集団活動が行われてきましたし、休み時間などでは、子どもたちの自主的な活動も見られました。

この異年齢活動は日本の学校でも盛んに行われていますが、JSRでは運動会に向けての取組のような特別な活動だけでなく日常的に異年齢活動を行っています。そのため運動会の取組においても子どもたちはごく自然に状況を受け入れ、上級生が下級生に教えたりアドバイスしたりする姿が最初の段階から見られました。

☆本校で考える異年齢活動による教育効果は

①知識・伝統の伝達 言わずとも上の学年から下の学年に受け継がれていくもの。学校独自の伝統や文化もそうですが、ここではもっと個人レベルでの教え合いやアドバイスによる伝達を意味します。

②モチベーション喚起 「あんなかっこいい中学生になりたいなぁ」といった憧れの存在であったり、自分の活動に対しお礼を言われたり興味を持ってもらったりすることは次への意欲へとつながります。

③学びの再構築 友達、特に下の学年の友達に教えたりアドバイスしたりすることは、十分に理解していないとできないもの。一度自らの学びを見直し、不十分なところは再度学び直すなど、非認知能力の向上にもつながります。

④ 自己・他者の理解と調整 活動の前後には話し合いを必ず持ちます。そこで目標を共通確認したり、活動を振り返ったりします。普段から異年齢で活動していることが多いため、また少人数であるため、いろいろな意見が出されます。時には正反対の意見が出されることもあります。そこで大切になるのが相手への理解とどのように折り合いをつけていくのかという点です。コミュニケーションをとっていく上で、また、協力していく上で大切なものです。

今回の活動では子どもたちは本当によく頑張っていました。その結果として、友達との絆を強くし、沢山の気付きと学びを得ることができ、また心の成長も見られる活動ではなかったかと感じています。

これからも異年齢での活動を大切にし、また少人数だからこその【ロッテスタイル】で、世界で活躍できる人材の育成を目指していきます。

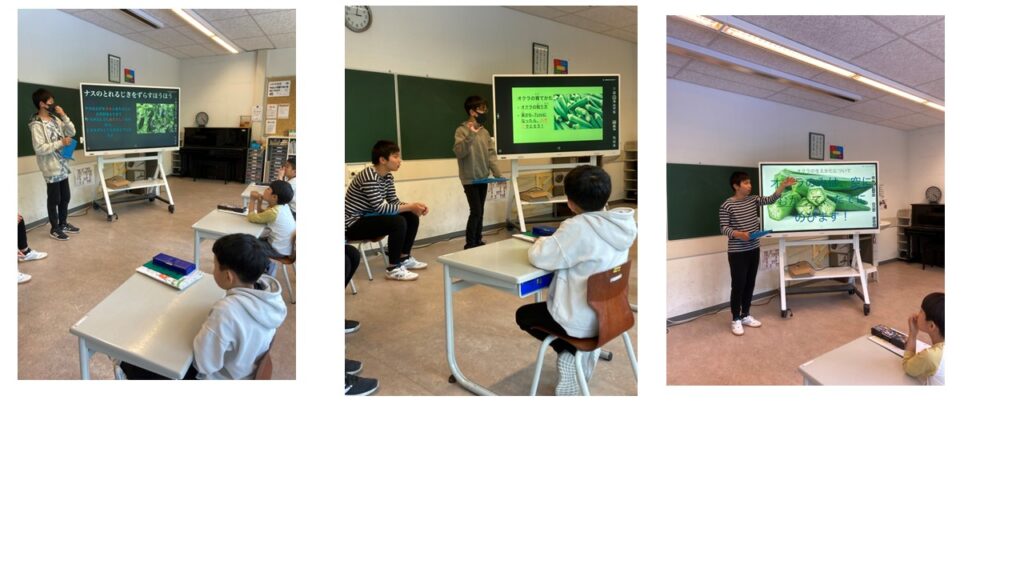

トマトと茄子、オクラの育て方

中学部では技術・家庭でトマトと茄子の育て方を勉強しています。ここでの学習を生かし、小学部1・2年が生活科でトマトと茄子を育てているので、それぞれの育て方について教えに(学習したことをプレゼンに)行きました。

実は、1・2年生に向けた活動は今回が2回目。1回目はトマトについてA4用紙1枚にまとめ教えに行きましたが、2回目の今回は、プレゼンテーションソフトを使ってより分かりやすくまとめました。授業ではトマトと茄子のみの学習でしたが、1年生がオクラも育てているということでオクラの育て方も事前に調べまとめました。まとめ方も本番の話し方も1回目と比べても2回目は数段レベルアップしていました。

中学部生徒にとっても小学部1・2年生にとっても価値ある学習の時間をなりました。